Reunión social de gente económicamente acomodada en el coqueto departamento del piso más alto de un edificio. Un señor de mediana edad, interpretado por Guillermo Francella, interrumpe la conversación grupal con un sentido monólogo en el que enumera las bondades y valores positivos inherentes al argentino promedio (generosidad, solidaridad, capacidad de resolver, etc).

Acto seguido sale con su botella de cerveza a fumar en el balcón. Al apoyar con descuido la botella en la baranda, la misma cae a la calle provocando un accidente encadenado que afecta a varias personas. El hombre observa lo sucedido desde lo alto, pero rápidamente se sobrepone al shock y vuelve a ingresar a la reunión (donde nadie parece haberse percatado de lo ocurrido) con total naturalidad, incorporándose como si nada al baile del trencito que están realizando los demás invitados.

Esta es la historia que abre Homo Argentum (2025): “Aquí no ha pasado nada”. Algo así como el “Pasternak” de Relatos salvajes (2014), que funciona como la tesis que sintetiza lo que los autores piensan sobre el argentino promedio. Esta tesis es sostenida en las 15 historias restantes que componen la película: el argentino es un ser hipócrita, mentiroso, ventajero y cobarde que merece todo lo malo que le pase.

un experimento de marketing

En la misma senda de la discusión sobre separar la obra del artista, se puede discutir también sobre el valor que tiene una obra por fuera de lo que la misma declame a nivel ideológico. Es decir, el espectador puede disfrutar de una película aunque no esté de acuerdo con lo que la misma sostenga discursivamente.

Por caso, Clint Eastwood es reconocido por ser abiertamente republicano en lo político, y su ideología conservadora (e incluso xenófoba) está presente en casi toda su obra. Uno puede no estar de acuerdo con su forma de pensar y con la bajada de línea que hace en sus películas, y al mismo tiempo entender y apreciar lo valioso de su obra desde el criterio cinematográfico.

Esta discusión parece, sin embargo, estar a años luz de ser dada en el caso de Homo Argentum, una película que parece más bien un extenso comercial publicitario, y que pone el acento en provocar más que en mostrar con ingenio esta colección de estereotipos argentinos. De hecho, varias de las historias parecen haber sido concebidas con la única intención de provocar y enojar a parte de la sociedad (algo que queda en evidencia en el tercer corto, “Piso 54”).

La gran mayoría de las viñetas parecen escritas como excusa para meter chivos comerciales, por lo que al finalizar uno tiene la sensación de haber visto un rejunte de publicidades más que una película. Y esto cobra relevancia cuando se toman en cuenta las declaraciones que hizo su protagonista, Guillermo Francella, en las entrevistas que dio con motivo de este estreno sobre “las películas que le dan la espalda al público, que se hacen para que nadie las vea”.

Este discurso se alinea con el del actual gobierno argentino y por ende con el de la actual conducción del INCAA, que asocia el valor de las películas con su convocatoria y recaudación en taquilla, y usan ese mismo argumento como una de las excusas para desfinanciar a la industria. Desde que la entidad está presidida por Carlos Pirovano no se entregó ni un solo subsidio, pese a que los impuestos que conforman los ingresos del INCAA se siguen recaudando como siempre.

En esta discusión, tanto el gobierno como quienes se identifican con esa línea de pensamiento salieron a celebrar el estreno de Homo Argentum como una victoria ideológica que se arrogan como propia: el caso de éxito de una película que representa también el triunfo del financiamiento privado, sin recursos del estado. Sin embargo, la película sí recibió beneficios fiscales por parte del Gobierno de la ciudad de Buenos Aires.

Y si el resultado de ese tan mentado financiamiento privado es someter al público a un desfile constante de marcas -algo que no se anima a hacer ningún tanque del Hollywood más comercial- es claro signo del nivel de debate que puede establecerse. Que una obra de estas características sea elegida como referente, también dice mucho de quienes la ponen en ese lugar.

Una galería de personajes desangelados

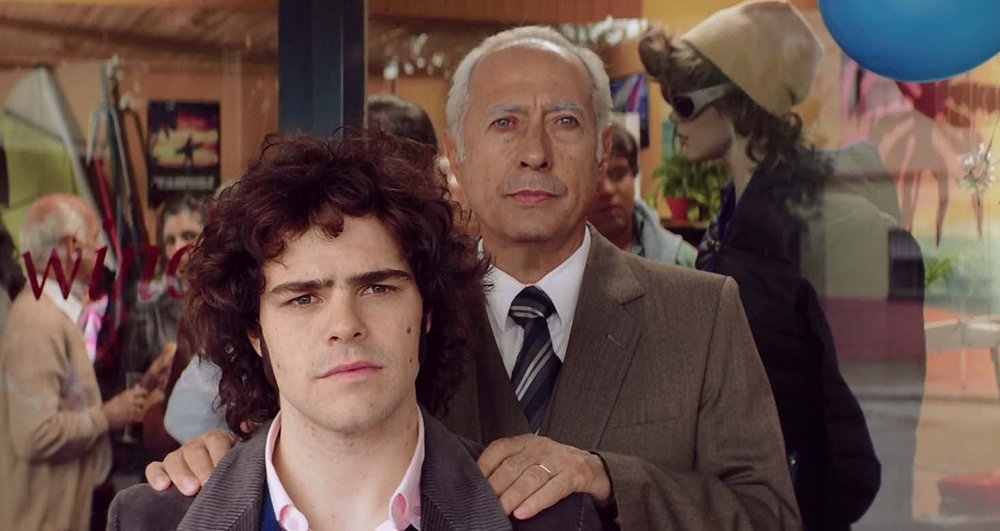

La premisa estructural de la película -que consiste en que un mismo actor interprete a 16 personajes a lo largo de un universo de microhistorias– suena a priori más que interesante, y parece también la oportunidad dorada para que un actor pueda desplegar todas sus herramientas y mostrar la amplitud de su rango.

Sobre todo cuando ese actor es Guillermo Francella, quien construyó su carrera como comediante gracias a su participación en diferentes tiras televisivas, y logró dar el paso a actor dramático en los últimos años. A partir de su interpretación de Pablo Sandoval en El secreto de sus ojos (2009), Guillermo Francella empezó a mostrar sus aptitudes como actor dramático en obras y personajes que nada tenían que ver con su recorrido previo, como en El clan (2015) de Pablo Trapero, película basada en los crímenes cometidos por la familia Puccio durante la década de 1980.

Este giro en su carrera daba a pensar que un proyecto como Homo Argentum podría funcionar como una «coronación de gloria» en su trayectoria, como el vehículo perfecto para demostrar su talento como actor camaleónico. Sin embargo, nada de eso sucede en la película. A excepción de un relato en el que el actor juega con la voz, simulando un defecto en el habla, los personajes no salen de dos o tres registros distintos que se van repitiendo a lo largo de las viñetas.

Es más, parece haber un esfuerzo más claro en lograr que sus criaturas se diferencien desde lo prostético (con el uso de maquillaje y pelucas varias) que desde los instrumentos y recursos propios del actor. Y mientras Francella no se corre de su zona de confort, los actores secundarios que van rotando por la película hacen lo que pueden, acompañando con más o menos éxito las situaciones que les toca transitar.

Lo que termina sucediendo es que la película falla en lo único que su trailer parecía prometer: no es graciosa. Y como no logra su objetivo desde lo narrativo y desde la puesta en escena, termina apoyándose en el carisma de Francella para lograr las únicas risas que suenan en la sala, que suceden cuando el actor remeda los mohínes característicos de su Pepe Argento o de su trabajo en Poné a Francella (2001-2002).

En ese sentido, el uso del término “viñetas” (así las denominan la dupla de directores) resulta bastante apropiado: solo cuatro de las historias poseen la estructura de un corto propiamente dicho, las demás se reducen a anécdotas sin remate que toman al espectador por sorpresa cuando dan paso a la siguiente microhistoria, fracasando por completo en lo que a timing cómico se refiere.

La persistencia de la memoria

Que las obras cinematográficas dialogan con las circunstancias materiales e históricas que propician su creación, funcionando en muchos casos como el retrato del clima de una época, es una verdad incuestionable. Sin embargo, son las verdaderas obras de arte las que logran la trascendencia, las que perduran en el tiempo por su valor, por su forma de expresar verdades universales que van mucho más allá de su coyuntura.

Homo Argentum expresa no solo el pensamiento de sus directores, Mariano Cohn y Gastón Duprat, que canalizan en esta película su sentimiento antipatria y su discurso antinacionalista, que busca intencionalmente degradar todos los elementos que hacen a la identidad del ser argentino (lo cual ya han declarado abiertamente en numerosas entrevistas).

Es también una película que se hace eco del cambio de paradigma producido en los últimos años, en los que la crueldad se volvió una bandera y en los que se perdió la vergüenza a la hora de expresar opiniones que habrían sido condenadas por consenso hasta hace relativamente poco.

Ese pacto social se rompió, y hoy las redes sociales se convirtieron en la plataforma de múltiples voces que expresan sus ideas racistas, homofóbicas y misóginas, entre muchos otros discursos de odio, sin ningún pudor. Si Homo Argentum tiene algún valor es justamente el de retratar este cambio de época.

A excepción de dos de las historias que la componen -como el homenaje a After Hours (1985) de Martin Scorsese que hacen en la segunda historia, “Noche de suerte”), todas las viñetas buscan reflejar los peores vicios del ser humano pero asociados a la identidad del argentino como algo intrínseco a su naturaleza, sin ningún tipo de redención.

Y si bien hay quienes le encuentran paralelismos con Relatos salvajes (2014) por su formato y por su discurso, la película de Damián Szifron también destilaba misantropía, pero lo hacía con una factura impecable y desde una posición universal: apuntaba a mostrar lo más bajo del ser humano (siempre con el catalizador de situaciones límite varias) sin anclarlo necesariamente a la identidad nacional. Homo Argentum busca, en cambio, erigirse como la representación de lo peor de los argentinos sin excusa alguna: sus personajes son malos y crueles porque sí, o más bien, por el simple hecho de ser argentinos.

En definitiva, no hay nada en Homo Argentum que tenga el sustento suficiente como para convertirla en un nuevo clásico, en una obra valiosa y recordable destinada a ocupar un lugar especial del patrimonio cultural argentino. Es entendible que la presencia de Guillermo Francella y la polémica que la rodea la hayan convertido en un éxito comercial (para el momento en que se escribió esta nota la película ya superó el millón de espectadores, una convocatoria récord para los números que el cine maneja en los últimos años) y es probable que ese éxito alcance para satisfacer a los autores en cuanto a los objetivos que tuvieron al encarar esta obra.

Sin embargo, no existe peor destino para una película que la intrascendencia. Y Homo Argentum es la prueba de que, a diferencia de lo que la actual gestión del INCAA sostiene -erróneamente- sobre el uso de la recaudación en taquilla como principal métrica para establecer si una película es buena o mala, una película puede ser muy redituable económicamente y, al mismo tiempo, estar inevitablemente condenada al olvido.

0 comentarios