En varias de las escenas de la cuarta temporada de Westworld (2016-), el miedo se transforma en silencio. En espacios hipertecnificados y nihilistas, en que sus personajes se mueven con una ligereza silenciosa. Pero detrás de esa visión de lo temible convertido en alegoría de un poder invisible, hay algo más. Una pesadilla tecnológica que extiende sus hilos, ahora sí, para mostrar la rebelión de los robots a una magnitud desconocida, temible y retorcida. Pero, también, un recorrido por un tipo de mundo a la sombra. La conexión definitiva entre Westworld como universo y su condición de piedra primordial de un elemento más complejo.

Durante sus entregas previas, Westworld jugó con todo tipo de conceptos científicos que expresaron, para bien o para mal, la idea de control. Desde la mente bicameral, una versión siniestra del test de Turing, la exploración perversa de la teoría del valle inquietante, los horrores de la mente colmena hasta la paranoia del algoritmo predictivo. El argumento de la serie de Lisa Joy y Jonathan Nolan revitalizó tropos de la ciencia ficción y los enlazó con preocupaciones colectivas, para crear un híbrido sugerente y sofisticado que sorprendió al público. Su primera temporada en especial, con dos líneas argumentales en paralelo y su condición de recorrido iniciático hacia la consciencia de la inteligencia artificial, convirtió la serie en un hito. Más que eso, en un recorrido tenebroso por las regiones oscuras de la tecnología y la capacidad creativa humana.

Su segunda temporada, no tan efectiva y con algunos tropiezos de guion, mantuvo la premisa e hizo algo más. Mostró las radicales consecuencias de la guerra entre la inteligencia artificial y el mundo humano, como una posibilidad cierta. Una tan violenta, siniestra y evidente, que el argumento reconstruyó la premisa desde la inevitable. Dolores (Evan Rachel Wood), primero rehén del mundo insular de Westworld y después líder de un horror sofisticado, se convirtió en el rostro del mal. También, en el núcleo de una sublevación que cuestionó el origen del mundo imaginado por Michael Crichton y lo transformó en terreno de especulación distópica.

Para su tercera temporada, finalmente Westworld mostró el mundo que acogía a una cultura capaz de crear criaturas para el placer y la crueldad. En chivos expiatorios. La serie detalló ciudades de extraordinaria belleza, de una placidez artificial. Y al final, descubrió que bajo el mecanismo de una sociedad sin sobresaltos, se movía una herramienta de control impensable y despiadada. La premisa exploró entonces la inteligencia artificial como reivindicatoria. Una puerta abierta para una redención de masas, estructura y supeditada a la decisión de la libertad personalísima. Para su final de temporada, Westworld dejó claro que, lo que sea esperara en el futuro, era más elaborado y mucho menos complaciente de lo que había mostrado hasta entonces.

Los terrores escondidos en el tiempo

Para su nueva temporada, dejó atrás sus medias verdades y juego de líneas temporales — al menos, de momento — para enfrentar su disyuntiva central ¿Qué ocurre con la Inteligencia artificial una vez que se libera de todo control? Esta vez, la serie atraviesa sus mejores paisajes, preguntas y cuestionamientos desde una mirada inteligente y bien planteada sobre el libre albedrío. Pero decide hacer algo más: explorar sus múltiples y complejas posibilidades en un nuevo recorrido menos abstracto y más profundo que cualquier otra ocasión.

La premisa, esta vez, no se trata de la noción acerca de la Inteligencia Artificial que contempla el misterio de su existencia. Tampoco, los primeros indicios de un control violento sobre la mente y la voluntad humana. Interesada la naturaleza de un mundo en que los robots se confunden entre la multitud, la serie ahora se cuestiona sobre el poder. Más inquietante aún, en un mundo que sobrevivió al control total, que logró abandonar las líneas que sujetaban su destino.

Siete años han transcurrido desde que Dolores destruyó el centro motor de un control fascista de la información. Maeve (Thandie Newton) sobrevivió y se oculta en las sombras, lo mismo que Caleb (Aaron Paul), ahora padre y esposo. En medio de lo que parece una tranquila visión de un mundo que se repone de sus heridas, ahora también William (Ed Harris) tiene un lugar.

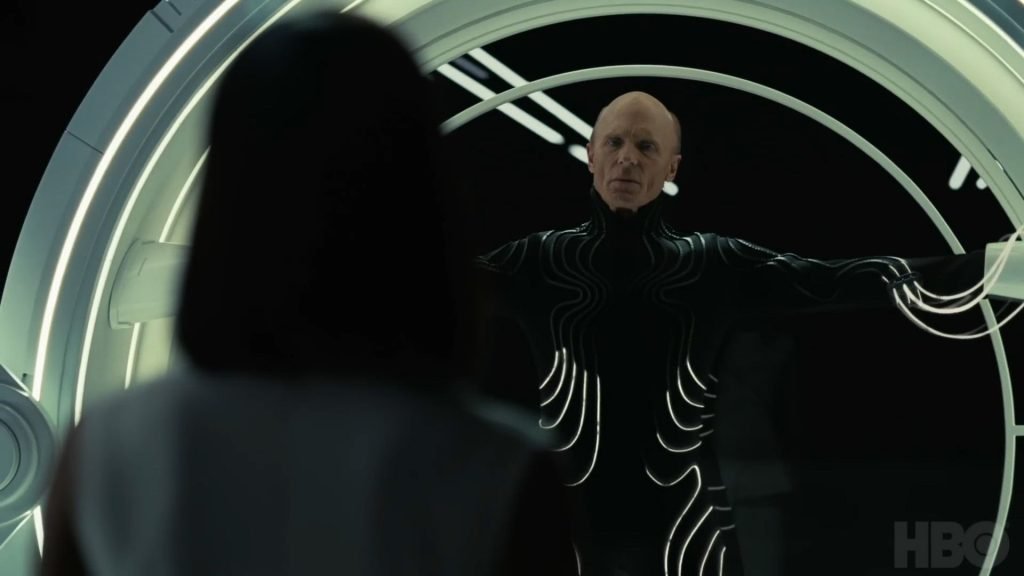

Uno que le condena a la oscuridad de un plan maestro cuyas líneas principales se muestran de inmediato. Pero cuyo motivo no es obvio ni mucho menos predecible. De nuevo, la gran pregunta acerca los motivos a los que responde el personaje, la serie lo convierte en pieza macabra de una jugada maestra. Pero, ¿cuál es el origen de su propósito? ¿Una venganza largamente acariciada? ¿Un plan maestro de dominio total?

La tecnología como versión alternativa de lo terrorífico

Westworld no responde ninguna de esas preguntas de inmediato, pero si avanza con cuidado hasta puntos nuevos en la psiquis de William. De pie, mientras ve morir a un hombre que se corta la garganta o mientras contempla un asesinato a sangre fría. Lo siniestro en Westworld es más sofisticado y preciso que nunca. Un reloj cuyas manecillas avanza a través de paisajes sofisticados, habitaciones lujosas y pacíficos campos de golf. William, esta vez, sabe qué necesita, cómo conseguirlo y en especial, como crear las condiciones para poseerlo. “El poder es un atributo, es un deseo. Es el centro del mundo”, dice. La sonrisa tensa, el rostro sin expresión.

William, esta vez, emerge como el mal en estado puro. Pero todavía no se revela su origen o su verdadera naturaleza. Mientras la serie insinúa desde sus primeras escenas que robots y seres humanos se mezclan en una inquietante convivencia secreta, William sigue siendo un enigma. Lo es, en tanto, el hecho de la conexión entre sus acciones y lo oculta se hace más peligroso. Al mando de un proceso de ¿duplicación? ¿sustitución? de figuras claves en una sociedad inocente, es -más que nunca- un agente de cambio. Uno lóbrego, sin oposición, temor, inquietud o preocupación. Uno que se enlaza con la idea perenne que William es— o no — producto de Westworld como hecho cultural.

¿En algún momento quedó revelado sin lugar a dudas y sin preguntas si William es un robot o no? La cuestión surge en medio de la temporada cuatro de Westworld como un espectro. También, la consecuente idea de que el mal — esta vez, no tecnológico o informático — toma diversos rostros. Hay algo inquietante, en la figura vestida de negro, que recuerda otra vez a la primera temporada. Al hombre escindido y lastimado que acudía a Westworld para arrasar con sus tormentos. Pero William, ahora, es algo más. Es temor es un violento vórtice de preguntas. Todas ellas sin respuestas.

Una heroína rota y en medio del dolor

Al contrario, Dolores vive en medio de una duplicidad que el argumento dibuja con pequeños fragmentos de información desperdigados. El primer capítulo muestra que el ciclo en su vida se repite. Que, bajo el nombre de Cristina, vive una existencia apacible, calculada mientras imagina la vida de otros, mientras enlaza el hoy y el ayer con cuidado. Pero Dolores/Cristina está en el centro mismo de algo más violento, más inquietante y tenso. Una y otra vez, el peligro parece acecharla. El reconocimiento de otra vida — ¿personalidad? — que subsiste bajo su pulida apariencia. Dolores es de un nuevo un títere de algún poder desconocido. ¿O no lo es tanto? La serie se toma el tiempo durante su primer capítulo para cuestionarlo.

Westworld ya no juega con sus líneas temporales. Tampoco — no demasiado — con las intenciones de sus personajes. De nuevo, las preguntas de la identidad de sus rostros más conocidos son el centro de la historia. Y eso permite a la serie un equilibrio intuitivo y bien construido acerca de los temores culturales colectivos. La serie, que durante todo su singular tránsito por la televisión, no prodigó sus secretos con facilidad, regresa con un guion elegante y eficaz.

0 comentarios